Stammen diese Bilder von der Erde oder handelt es sich um einen anderen Planeten? Die Landschaft wirkt dystopisch. Knallrote Gewässer, umgeben von Schlamm und Felsen. Die Flüssigkeit ist gesättigt mit einem Salz, das überall weiß und messerscharf kristallisiert. Nichts scheint in diesen lebensfeindlichen Bedingungen überleben zu können, ... abgesehen von einer kleinen Pflanze, die sich zwischen den Felsen versteckt und „Salicornia“ heißt.

✕ Salicornication

Unsere Reise beginnt tatsächlich auf dem Mars. Nicht auf dem Planeten, den wir aus naturwissenschaftlichen Büchern kennen, sondern vielmehr auf einer anderen Version dieses Himmelskörpers. Man könnte es ein Paralleluniversum nennen oder einfach eine andere Zeit. Wir schreiben das Jahr 1907 und treffen den Arzt und Revolutionär Alexander Bogdanow, der zusammen mit Lenin die bolschewistische Partei anführt. Gefragt nach den möglichen Perspektiven einer sozialistischen Gesellschaft, schreibt er kurzerhand den ersten sowjetischen Science-Fiction-Roman.

In „Der rote Stern“ wird ein junger Erdling mit einem marsianischen Raumschiff zum Mars gebracht. Der Erde etwa 250 Jahre voraus, stellen ihm die Marsianer ihre gerechte Gesellschaft vor, in der die Ungleichheiten zwischen Klassen und Geschlechtern längst überwunden wurden und man gerade versucht, den Klimawandel und die Ressourcenknappheit zu beenden, die wohl frühere Machthaber verursacht haben. Man zeigt ihm die gläsernen Marsstädte und die mit roten Pflanzen bewachsenen Küsten, an denen einst die Revolution begann. Nach einer interplanetaren Liebesaffäre und so manchen Turbulenzen bringen ihn die Marsianer schließlich zurück zur Erde, Jahre vor der Oktoberrevolution und Jahrzehnte, bevor die Menschheit exakt jene Umweltkatastrophen verursacht, vor denen die Marsianer bereits 1907 gewarnt haben.

Die Pflanze namens Salicornia wurde jahrhundertelang für die Herstellung von Glas und Seife verwendet, ist essbar, sehr gesund und super lecker. Sie gehört zu den einzigen Pflanzen, die unter stark salzhaltigen Bedingungen (dreimal so viel wie Meerwasser) überleben können. Doch die wahre Superkraft der Pflanze liegt in ihrer Fähigkeit, überall dort, wo sie wächst, ein Miteinander statt ein Gegeneinander zu schaffen. Der Trick: Sie kapselt die lebensbedrohliche Salzkonzentration in ihren Vakuolen ein und schafft so eine Umgebung, in der andere Pflanzen, Tiere und Pilze überleben können. Und nicht zuletzt: Je mehr Salz die Pflanze aufnimmt, desto mehr verändert sich ihre Farbe. Schließlich ist sie genauso knallrot wie die Pflanzen, die in Bogdanov's "Der Rote Stern" in den Salzsümpfen des Mars wachsen. Sie stößt unzählige resilente Samen aus und stirbt, um ihre kollaborative Pionierarbeit in der nächsten Generation fortzuführen.

Beim Nachdenken über einen Marssozialismus kommt Bogdanov die Idee einer marsianischen Wissenschaft, von der er so begeistert ist, dass er sie 1913 unabhängig vom Roman veröffentlicht. Mit seiner "Tektologie", entwirft er eine allgemeine Organisationswissenschaft, die genauso Tiere, Pflanzen und Maschinen, menschliches Verhalten und chemische Reaktionen, Kristallgitter, Kriegsführung, Sprache und Soziologie (...) untersucht. Der Tektologie geht es um nichts geringeres, als aus der belebten und unbelebten Materie Organisationsmuster und Beziehungssysteme zu extrahieren, um nach ihrem Vorbild neue Gesellschaftsordnungen nach der Revolution aufbauen zu können. Dabei nimmt die Tektologie vieles von dem vorweg, was Jahrzehnte später als Systemtheorie und Kybernetik bekannt werden soll.

Der Erdling will wissen, warum auf dem Mars ein friedlicher Sozialismus möglich ist, während sich die Erde von einem kriegstreiberischen 'freien' Markt regieren lässt. Das läge an den fehlenden Bioregionen, klären ihn die Marsianer auf. Auf dem Mars gäbe es viel weniger Gebirge, Schluchten, Ozeane und auch sonst sei man sich auf dem Mars auf Grund des kleineren Durchmessers schon immer viel näher. Am Atelier Luma forscht man an bioregionalen Materialien und Prozessen. Wir führen diesen Ansatz fort und erweitern ihn im Sinne der Tektologie Bogdanovs: Was ist es, das sich aus lokalen Pflanzen und Mineralien über zukünftige Gesellschaften lernen lässt?

Eingeladen vom Atelier Luma reisen wir nach Südfrankreich und treffen in dem ausgedehnten Naturschutzgebiet der Camargue den Biologen Hugo Fontes. Wir erzählen ihm von der Tektologie, von unserem Interesse an allem und der Idee, von vermeintlich irrelevantem auf gesellschaftliche Zusammenhänge zu schließen. Ausgerüstet mit Wathosen durchstreifen wir die salzigen Marslandschaften, bis Hugo vor einer unscheinbaren Pflanze stehen bleibt. "Wo sie wächst, gibt es keine Konkurrenz, wo sie wächst entsteht Kooperation! Vielleicht ist "Salicornia" genau das, was ihr sucht."

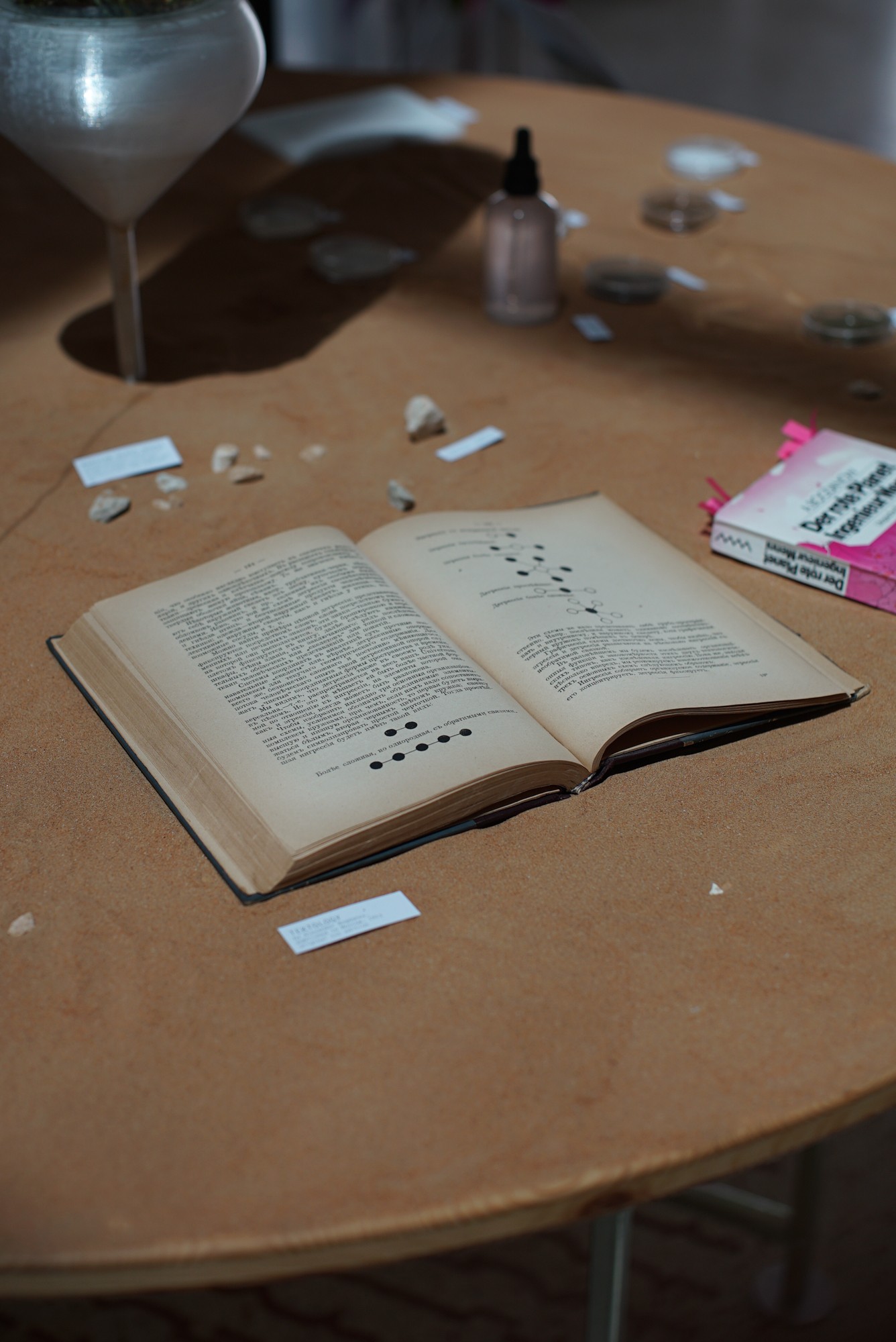

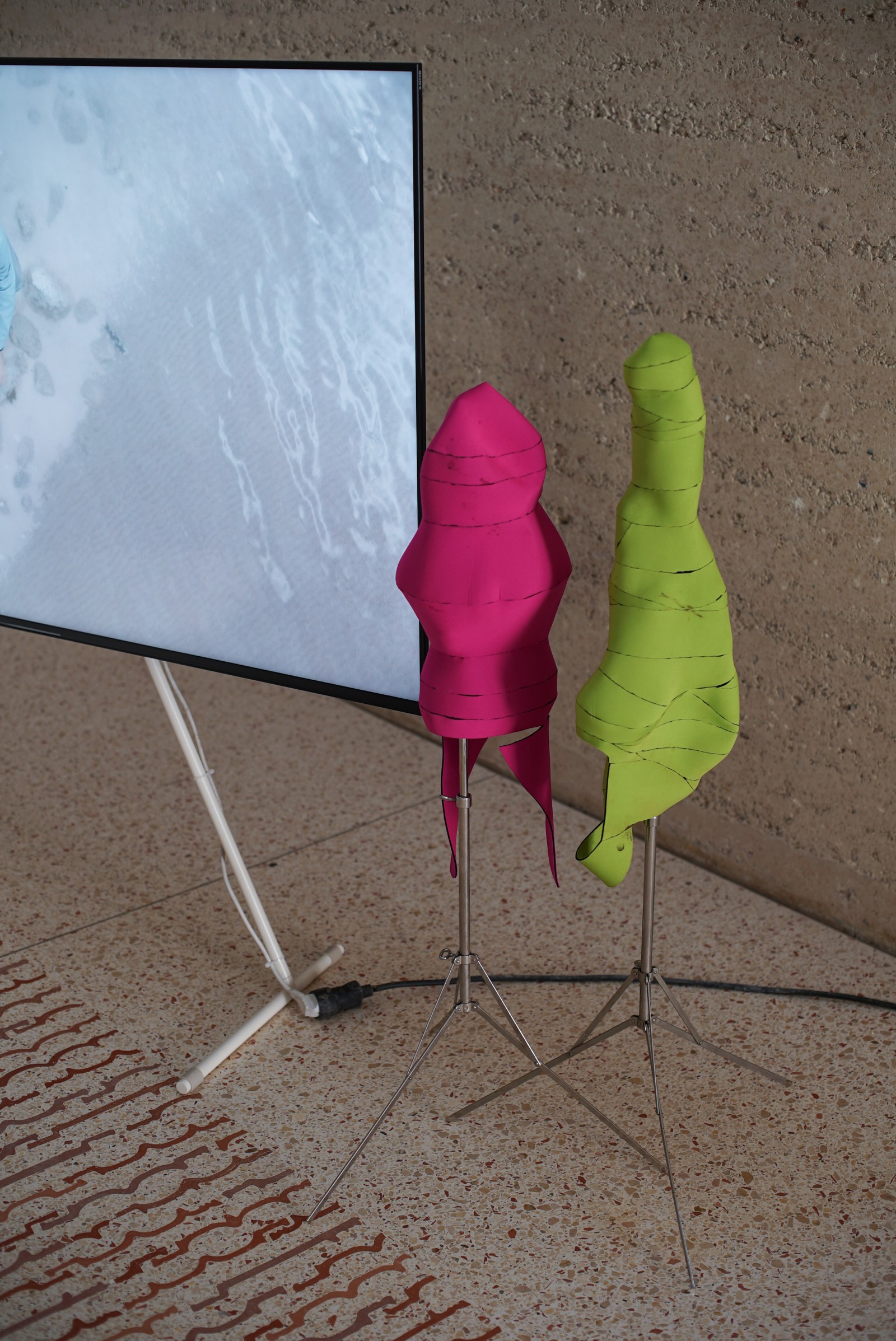

In der Folge entstehen Neoprenanzüge in Salicorniaform, um sich den zarten Pflanzen in freier Wildbahn annähern zu können. Ein Film, eine Installation und eine Dinner-Performance rund um Salicornia. Alles besteht aus den Materialien, die sich aus Salicornia herstellen lassen. Basierend auf den gläsernen Marsstädten, Häusern und Fabriken konzipieren wir vertikale Gewächshäuser aus dem Material, das jahrhundertelang nur mit Hilfe von Salicornia herstellbar war. Die Teller bestehen aus einem Schaum, der Salz und Salicorniaasche als Ausgangspunkt nimmt. Die Gläser und Pinzettenlöffel sind aus einem Biokunststoff jender Bakterien gefertigt, mit denen Salicornia an seinen Wurzeln kooperiert. Es gibt Salicorniaförmige Salzstreuer, gewebte Tischdecken mit Salicorniamuster und auf dem dem Tisch mit Marssand liegt die Erstausgabe der Tektologie von 1913. 33 eingeladene Gäste kommen im Magasin Electrique auf dem Gelände des LUMA Arles schließlich in den Genuss eines experimentellen Dinners, bei dem kleine Modelle von Salicornia an Marssand verspeist werden, während mit Salicorniacocktails auf die Salicornication angestoßen wird.

Credits:

Ein Projekt von Peter Behrbohm und Anton Steenbock

Fotos: Peter Behrbohm, Adrian Deweerdt & Anton Steenbock

Vielen Dank an Sandra Revuelta Albero, Daniel Bell, Henna Burney, Mathieu Menard, Carlotta Borgato und Clara Kernreuter vom Atelier Luma für die große Hilfe und Nutzung der Werkstätten und Maschinen. Ebenfalls vielen Dank an Hugo Fontes und Philippe Lambret vom Naturreservat Tour du Valat und nicht zuletzt an das Designkollektiv RUBBLE, von dem die Bar auf dem letzten Bild stammt.

Dieses Projekt entstand im Rahmen des Stipendiums der LINA Community am Atelier Luma Arles, 2025.